Le départ du 113e régiment d’infanterie de Blois le 5 août 1914 [Archives départementales du Loir-et-Cher, 6 Fi] ____ A l’occasion de la préparation d’une exposition sur le département dans la guerre, les Archives départementales de Loir-et-Cher ont « redécouvert » dans leurs collections un journal intime qui constitue un témoignage vivant et totalement inédit sur la vie à l’arrière. Dans ce journal, à partir du 30 juillet 1914, l’architecte blésois Paul Legendre, conscient de la gravité des événements, rapporte l’actualité quotidienne, détaille ses occupations et confie au papier les pensées que lui inspire l’actualité. Très vite, l’idée de la publication s’est imposée mais l’importance matérielle du journal (6 cahiers de 230 pages chacun) a conduit à privilégier une édition intégrale en ligne, pour laquelle Facebook semblait le médium le plus approprié. Ainsi, chaque jour depuis le 30 juillet, cent ans jour pour jour après que Paul Legendre a raconté sa journée sur son cahier, nous publions son récit : quelques phrases d’accroche illustrées sur Facebook et l’intégralité du texte sur le portail culture41.fr. Un journal intime Dans sa préface, Paul Legendre (1872-1941) précise lui-même sa démarche : « À la veille d’événements peut-être graves, au tournant mystérieux de notre histoire, je commence des « Souvenirs…

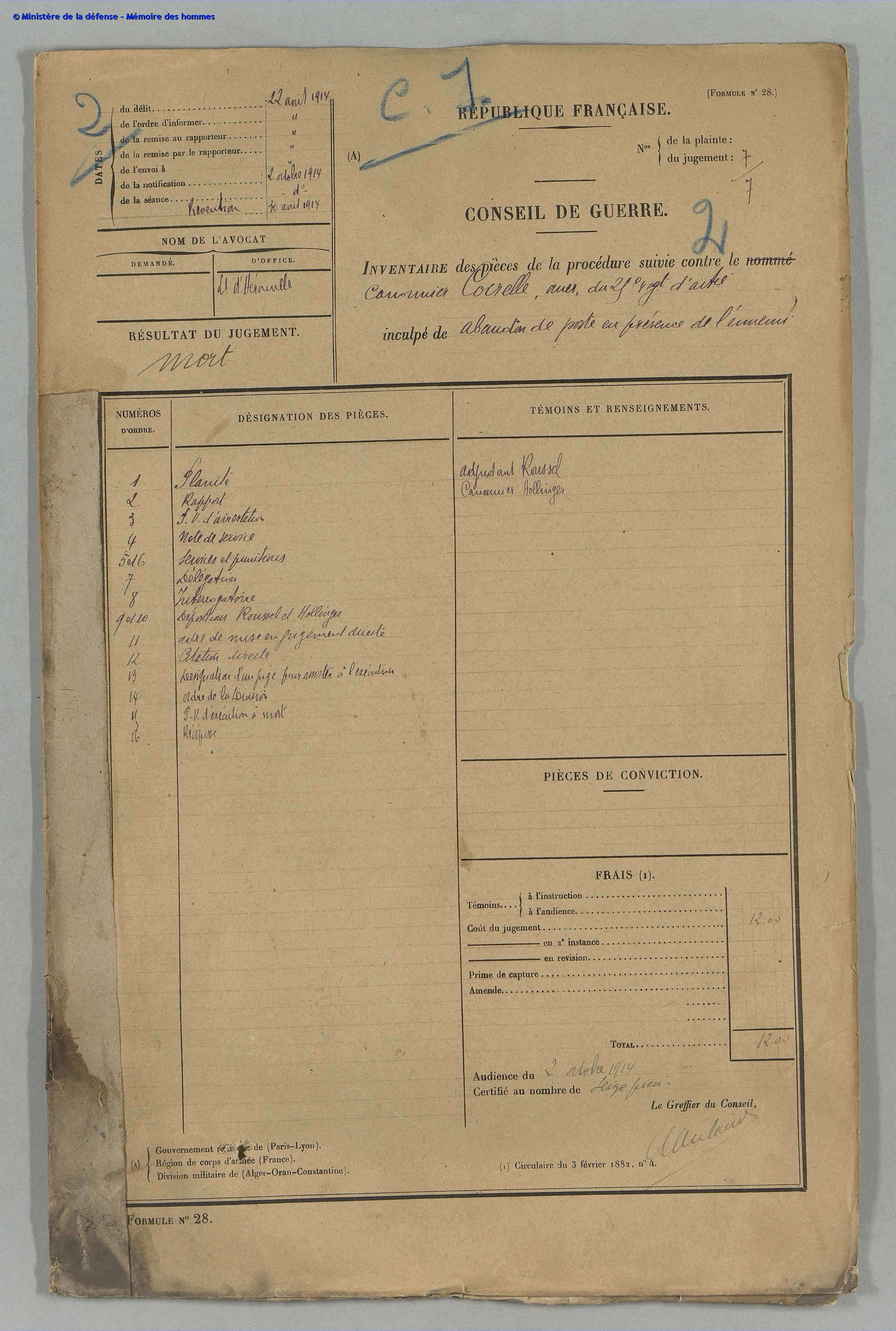

Pendant la Première Guerre mondiale, 1008 individus (militaires et civils, français et étrangers) ont été condamnés à la peine capitale par la justice militaire, au front ou à l’arrière, pour désobéissance militaire, affaires d’espionnage ou de droit commun. Les archives des conseils de guerre conservées au Service historique de la Défense à Vincennes ont été numérisées et récemment mises en ligne sur le site internet Mémoire des hommes, en réponse à la demande formulée par le Président de la République lors du lancement des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale en novembre 2013. Dans cet ensemble sériel, ce sont des situations très diverses et souvent émouvantes que le curieux et le chercheur peuvent désormais facilement découvrir page après page. Pour en savoir plus sur cette opération, nous avons interrogé Agnès Chablat-Beylot, conservateur en chef du patrimoine, responsable du département des archives définitives du Centre historique des archives du SHD. D’où viennent ces dossiers de fusillés ? Les « dossiers de fusillés », mis en ligne à partir du 6 novembre 2014 sur le site Mémoire des hommes sont les minutes de jugement et les dossiers de procédure des conseils de guerre qui les ont condamnés à mort. Ces archives sont…

Les Archives Nationales (Wikimedia Commons) Dans le cadre de l’exposition « Août 1914. Tous en guerre ! » (ouverte au public jusqu’au 22 janvier 2015), un cycle d’initiation à la recherche archivistique autour des sources sur la Grande Guerre des Archives nationales est organisé sur le site de Pierrefitte des Archives nationales. Cinq séances (de 1 heure 30 à 2 heures chacune) sont prévues du 26 novembre 2014 au 26 janvier 2015. Elles seront conduites par les responsables scientifiques des fonds d’archives. Elles sont libres d’accès et ouvertes à tous types de publics intéressés par la généalogie ou la recherche historique (lecteurs, visiteurs, généalogistes, enseignants-chercheurs….). Ce cycle de conférences pratiques est destiné à faire connaître les ressources propres des Archives nationales sur l’histoire de la Grande Guerre et le travail scientifique mené sur les fonds. La session liminaire, consacrée à une présentation générale des fonds, servira de cadre pour tout le cycle. Les sessions suivantes, plus sélectives, prennent la forme d’interventions très courtes et concrètes autour d’une thématique. Les responsables scientifiques des fonds, en une intervention de 15 à 20 minutes, présentent la structure et les grandes composantes d’un fonds, son intérêt, exposent les modalités d’accès aux documents, les actualités de traitement…

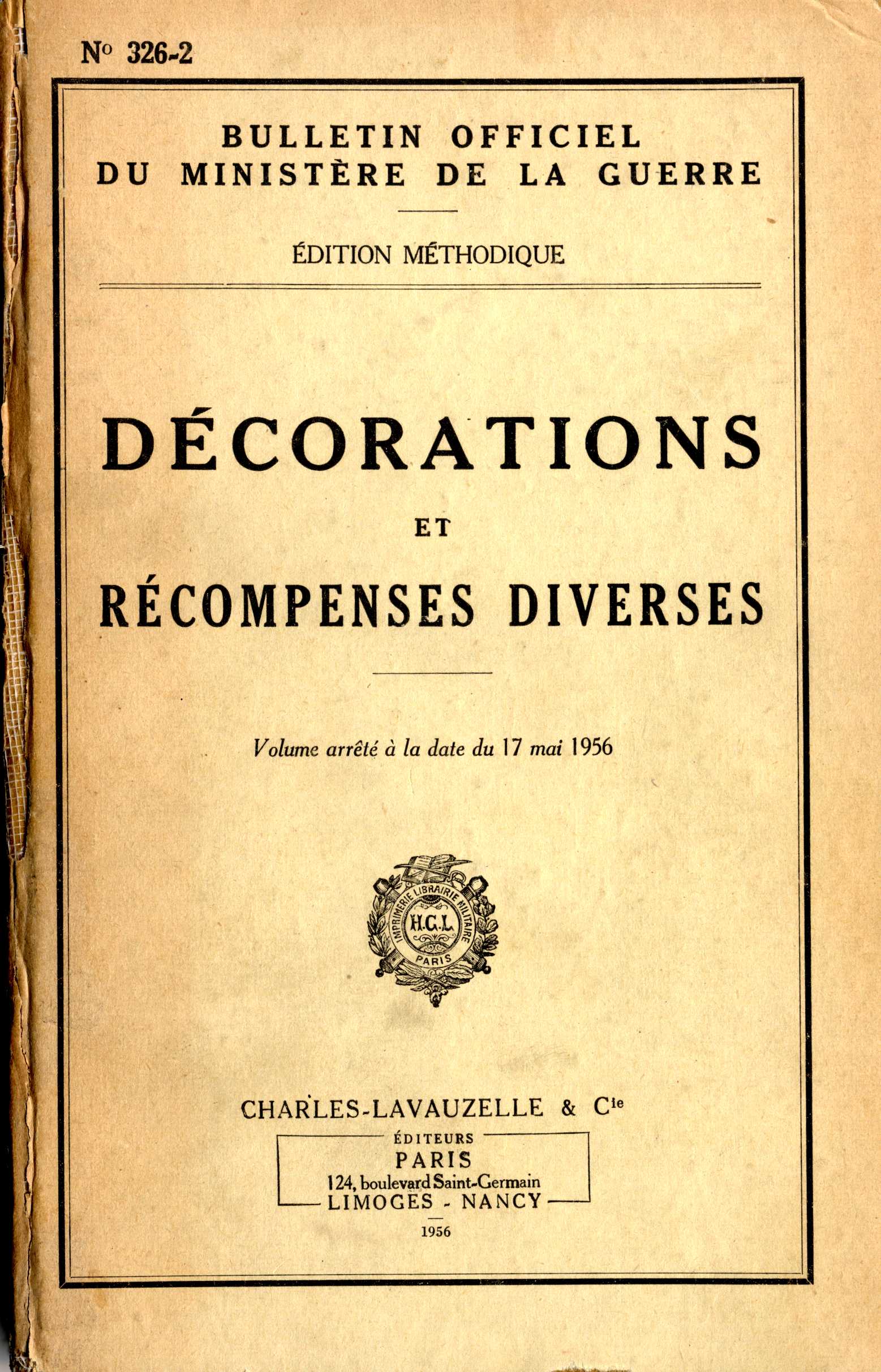

Les soldats de la Grande Guerre et les civils ont été abondamment décorés pendant et après la Première Guerre mondiale. Des sites internet permettent de reconnaître les différentes décorations et de découvrir leur histoire, les critères d’attribution et leurs caractéristiques matérielles : Ordres, décorations et médailles (1914-1918) et France Phaleristique. En revanche, on sait moins que l’attribution de décorations a généré des archives, qui peuvent s’avérer très utiles pour les recherches familiales et historiques. Nous avons voulu identifier ces sources et nous en avons découvert la diversité et la richesse, dont nous essayons de rendre compte dans le présent article. Des décorations : pourquoi, pour qui ? Avant la guerre : Que ce soit par l’octroi d’une promotion au grade supérieur ou par l’attribution d’une marque distinctive, récompenser le soldat est aussi ancien que la guerre elle-même. Pourtant, à la veille de la Première Guerre mondiale, peu de décorations sont distribuées dans les armées françaises. Elles récompensent principalement le temps des services, les séjours outre-mer et parfois le mérite et le courage. La Légion d’honneur et la Médaille militaire : elles sont peu distribuées avant 1914. La médaille coloniale et les médailles commémoratives (Maroc, Madagascar) : elles ne confèrent pas une dignité…

Drapeau du 201e régiment d’infanterie, modèle 1880 (02527;Ba 701), Paris, Musée de l’Armée (photo musée de l’Armée). Curieux de savoir ce que sont devenus les drapeaux et les étendards des régiments français de la Grande Guerre, nous nous sommes adressés au Département contemporain du Musée de l’Armée, qui a bien voulu répondre à nos questions à ce sujet. ** Quelles sont les différentes parties d’un drapeau et d’un étendard ? En 1914, les drapeaux régimentaires de l’armée française sont confectionnés selon le modèle réglementaire établi en 1880. Celui-ci fait suite à la décision du ministère de la Guerre en date de juin 1878 de remplacer la totalité des emblèmes. Le 14 juillet 1880, le président de la République Jules Grévy remet les nouveaux drapeaux lors d’une cérémonie à l’hippodrome de Longchamp, une scène immortalisée par le peintre Edouard Detaille. Ainsi, les troupes à pied reçoivent des drapeaux ; les troupes montées (la cavalerie, l’artillerie et le train des équipages) reçoivent des étendards, c’est-à-dire des emblèmes aux dimensions réduites, limitant la prise au vent et donc adaptés aux contraintes spécifiques du déplacement de ces troupes. Le modèle 1880, également dénommé « modèle IIIe République », se compose d’un tablier de soie bleu-blanc-rouge en…

À la veille de la Première Guerre mondiale, les livrets font partie du quotidien des militaires : livrets de bouche à feu, d’emplacement des troupes, d’étapes, d’infirmerie, de munitions, d’ordinaire, de solde, etc. On connaît davantage, – et on confond parfois -, ces deux types de livrets à caractère individuel que sont le livret individuel et le livret matricule. Les livrets individuels, souvent appelés livrets militaires, étaient en possession des soldats et ont souvent été conservés par les familles. Les livrets matricules étaient dans les mains de l’administration et n’ont pas été conservés, ou à la marge, à l’exception de ceux des officiers, qui ont été insérés dans leurs dossiers de carrière ; petite spécificité pour les officiers issus du rang, leurs dossiers individuels conservent à la fois leur livret matricule d’officier et leur livret matricule d’homme de troupe. LE LIVRET INDIVIDUEL Le livret individuel est un document incontournable pour un homme du début du XXe siècle. Tout homme sous les drapeaux se voit attribuer un livret individuel. La première page est complétée par le bureau de recrutement, puis le livret est envoyé, avec le livret matricule, au corps d’affectation. Ensuite il est remis au soldat. Il est expressément recommandé…

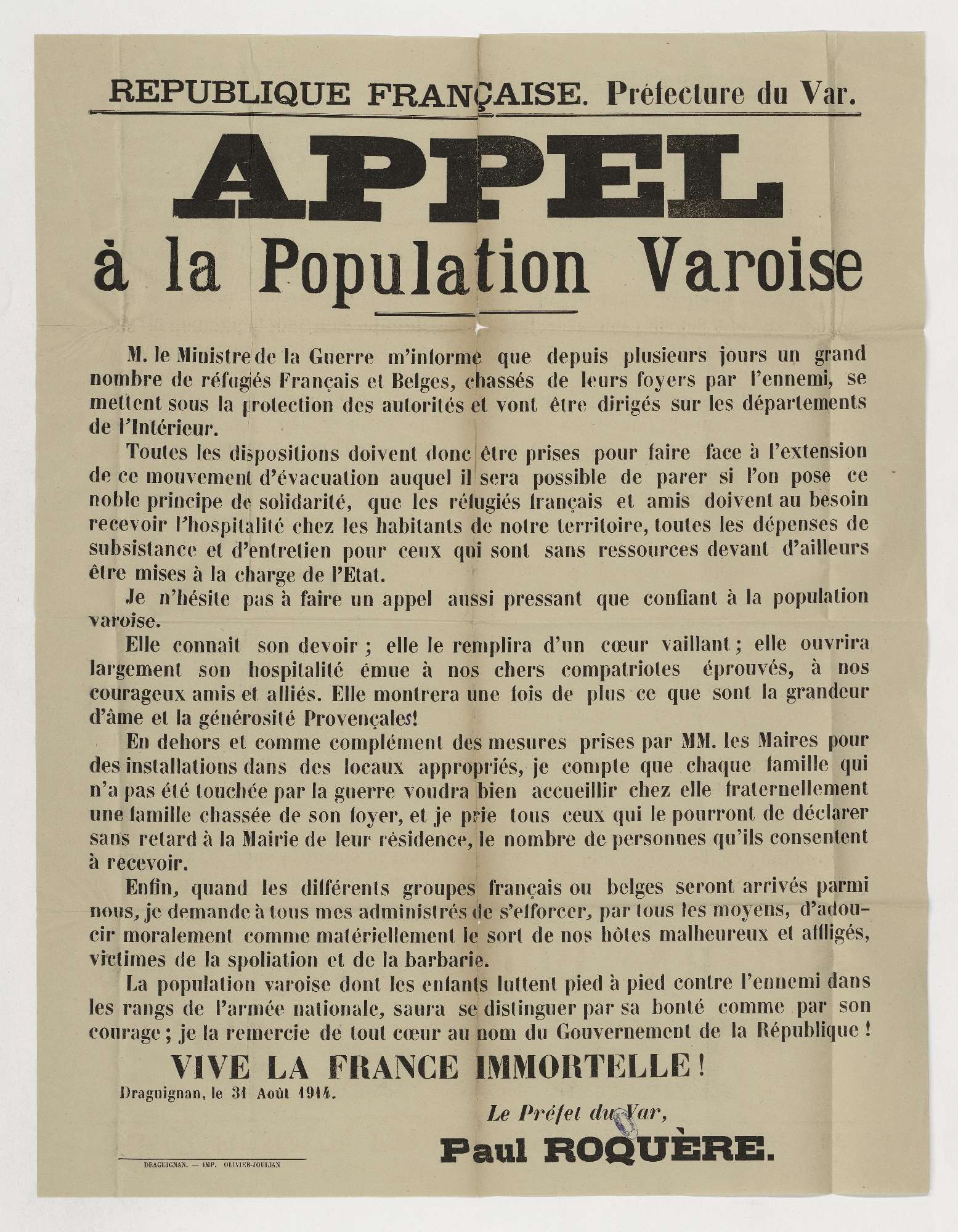

L’exposition Août 1914. Tous en guerre ! ouvre ses portes aux Archives nationales à Pierrefite-sur-Seine le 19 septembre 2014. Isabelle Chave, conservatrice en chef aux Archives nationales et commissaire de l’exposition a accepté de répondre à nos questions. En préambule, pouvez-vous nous présenter l’exposition ? Comme l’indique son titre, l’exposition des Archives nationales porte sur l’entrée en guerre, sur une période de 36 jours exactement, allant de la mobilisation, le 2 août 1914, à la première bataille de la Marne. Son originalité est, avec l’arrière-plan militaire que l’on connaît, de mettre l’accent sur l’histoire sociale, administrative, économique, financière, industrielle et culturelle de cette période, en donnant la priorité à l’évocation des Français de l’arrière, à l’administration de leur vie quotidienne. Par cette exclamation, « Tous en guerre ! », il s’agit d’inviter à sortir le sujet du seul exposé de la mobilisation militaire et de l’élargir à la « mobilisation civile », pour reprendre l’expression utilisée par Olivier Bascou, préfet de la Gironde en août 1914, dans son livre de souvenirs, ou encore à la mobilisation administrative, à la mobilisation industrielle, entre autres… Pour en montrer l’ampleur et l’ambition, il fallait par ailleurs appliquer cette approche à une aire géographique…

En 2012, nous avions évoqué ici même l’initiative intéressante lancée par une équipe d’enseignants du lycée Mermoz de Vire. En juillet 2014, Eric Allart est retourné en Macédoine pour effectuer une nouvelle prospection inventaire dans la boucle de la Cerna. Il a bien voulu nous en présenter les grandes lignes. *** Dans le prolongement du travail effectué en avril 2010 et avril 2012, nous avons effectué une prospection inventaire dans la boucle de la Cerna du 15 au 21 juillet 2014, au sud de la République de Macédoine. Le voyage a été aussi l’occasion de rencontrer l’attaché de défense de l’ambassade de France à Skopje, pour lui présenter nos travaux et définir la participation d’un groupe d’élèves du lycée professionnel Jean Mermoz de Vire aux commémorations de novembre dans le cimetière militaire français de Bitola. Une stèle construite par les élèves chaudronniers du lycée professionnel Jules Verne de Mondeville, sous l’égide de Sylvie Guitton, est en voie d’acheminement vers Bitola (arrivée prévue courant septembre 2014). Elle représente un fantassin chargeant, inspiré par les dessins de l’artilleur Etienne Valentin, hommage de la communauté éducative bas-normande au sacrifice des Poilus d’Orient. L’expédition de 2012, associant des enseignants et des élèves des deux…

Jules Berquet n’a laissé aucune lettre, aucun journal de guerre, aucun objet. Le temps a effacé le souvenir de cet homme puisque tous ceux qui l’ont connu sont maintenant disparus. La photographie ci-contre, transmise par ma grand-mère, constitue la dernière trace de cette vie engloutie au cours des premières semaines de guerre. Une rapide enquête, à partir d’éléments dispersés, m’a néanmoins permis de recomposer, en pointillés, la vie de ce soldat disparu le 31 août 1914. Né à Saulzoir (Nord) le 5 octobre 1888, il est le fils de Jules Joseph Louis et de Zélie Julienne Desfossez, Il est le cadet d’une famille modeste de huit enfants. Jules Berquet est aussi le frère de ma grand-mère paternelle, vingt ans plus jeune que lui. Avant l’armée, Jules Berquet est employé en qualité de chauffeur. Appartenant à la classe 1908, il est incorporé au 45e régiment d’infanterie dont les unités sont stationnées à Laon, Hirson et Sissonne le 8 octobre 1909. Au terme de deux années de service militaire actif obligatoire, il passe dans la disponibilité de l’armée active le 24 septembre 1911. Il rentre à Saulzoir, où il épouse Zélie Renaut, avec laquelle il a un enfant. Des années d’avant-guerre, seules…

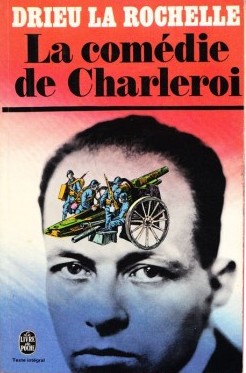

Publiée en 1934, La Comédie de Charleroi de Pierre Drieu La Rochelle rassemble six nouvelles sur la Grande Guerre (voir sur le site internet du CRID la fiche consacrée à cet auteur). La première, intitulée La Comédie de Charleroi, porte sur la célèbre bataille d’août 1914. En 1919, la mère d’un jeune soldat du nom de Claude Pragen, tué pendant la bataille de Charleroi en Belgique (21-23 août 1914), décide de voir l’endroit où son fils est tombé. Un camarade de régiment de Claude l’accompagne et raconte ce voyage rendu burlesque par la vanité de cette femme. À travers ce pèlerinage, le narrateur revit sous forme de comédie ce qu’il a vécu comme une tragédie. Cette nouvelle, à mi-chemin entre la confession et l’invention, décrit le fossé qui sépare ceux qui ont vécu les combats et les gens de l’arrière. Le lecteur est transporté sur le champ de bataille ; il suit le héros au moment de son baptême du feu ; il est témoin de son découragement, de son exaltation et de sa peur ; enfin, il est sur le champ de bataille après la guerre. Dans ce récit transparaît l’expérience douloureuse, et jamais oubliée, de la guerre des combattants. En avril…